Wien Weibert Arthus est historien spécialiste de la diplomatie haïtienne. Il a publié l’ouvrage très remarquable : « Duvalier à l’ombre de la guerre froide. Les dessous de la politique étrangère d’Haïti (1957-1963) », Imp. II, 2014, 390 pages, et est l’auteur de « Les relations internationales d’Haïti de 1957 à 1971 (la politique étrangère de François Duvalier) » paru dans le bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 2012/1 (N° 35). Pour comprendre les relations entre Haïti et Cuba, Le Nouvelliste a fait appel à ses lumières.

Le Nouvelliste : Peut-on parler d’une histoire commune entre Haïti et Cuba ?

Wien Weibert Arthus : Haïti et Cuba, séparés par le Passage du Vent, sont très proches géographiquement et ont partagé une histoire commune de colonisation et d’esclavage entre le 15e et le 19e siècles. Au moment de la guerre révolutionnaire haïtienne, plusieurs colons ont fui vers Cuba, ce qui a permis à la culture sucrière de se développer et de prospérer dans cette colonie. À la suite de la révolution de 1804, des esclaves se sont soulevés à Cuba, mais ils ont été sévèrement réprimés. Il a fallu attendre plus de 80 ans après la révolution haïtienne pour voir la fin de l’esclavage à Cuba. Haïti a été une source d’inspiration pour le héros de la révolution cubaine, José Marti, qui a séjourné à plusieurs reprises dans ce pays. Au début du XXe siècle, Haïti et Cuba ont été occupés par les États-Unis qui y ont installés des gouvernements à leur service, une situation à laquelle la révolution castriste a mis fin le 1er janvier 1959.

LN : De quand datent les premiers braceros haïtiens de Cuba ?

W.W.A. : L’immigration haïtienne à Cuba a débuté un peu avant l’occupation américaine. La fin de l’esclavage à Cuba (1898), suivie de son indépendance politique (1902), a occasionné une baisse considérable de sa production sucrière. Certaines expertises espagnoles ont fui vers de nouveaux horizons, en particulier vers la République dominicaine, et les anciens esclaves ont refusé de retourner dans les champs. Pour aider la relance de la production cubaine, dont l’économie dépendait de la monoculture du sucre (40% du PNB), les États-Unis ont encouragé les investissements américains dans l’île et ont accordé des tarifs préférentiels au sucre cubain. Les entrepreneurs américano-cubains ont fait appel à la main-d’œuvre haïtienne pour accroître leur production et répondre aux demandes du marché américain. Malgré le salaire attractif, très peu d’Haïtiens ont répondu à l’appel. À partir de 1915, les paysans haïtiens, dépossédés de leur terre et soumis au régime de la Corvée imposée par l’occupation américaine, ont répondu en grand nombre au besoin en main-d’œuvre de Cuba. La migration haïtienne à Cuba a été démesurée à un point tel que, selon certains spécialistes, la majorité des travailleurs des champs au moment de la révolution de 1959 étaient des Haïtiens.

LN : Existait-il des relations politiques entre les deux pays ?

W.W.A. : Les relations entre Haïti et Cuba ont été stables jusque dans les années 1950. En 1956, il y a eu un gel des relations diplomatiques avec Cuba après un événement malheureux qui s’est produit quelques semaines avant la chute du président Paul Eugène Magloire. Le 29 octobre 1956, quatre jeunes rebelles cubains se sont refugiés à l’ambassade d’Haïti après avoir assassiné le chef du service secret cubain, le colonel Antonio Blanco Rico, au cours d’une attaque à La Havane. Dans ces locaux, se trouvaient déjà depuis quelques mois six autres jeunes révolutionnaires, activement recherchés par la police pour leur participation à l’attaque d’une caserne. Le 29 octobre, au moment où les diplomates haïtiens se trouvaient à l’extérieur pour déjeuner, la police cubaine a assailli l’ambassade d’Haïti. Le chef de la police cubaine, le brigadier général Rafael Salas Canizares, a été mortellement blessé au cours de l’attaque. Les dix jeunes rebelles ont été exécutés dans l’enceinte même de l’ambassade. Le président Magloire a « sévèrement protesté » contre la violation de l’immunité diplomatique de l’ambassade d’Haïti et a rappelé son ambassadeur.

LN : C’est François Duvalier qui a rétabli les relations…

W.W.A. : En décembre 1957, le président François Duvalier, qui avait été l’un des plus farouches opposants à Magloire qu’il critiquait pour sa gestion ‘molle’ de la violation de la représentation diplomatique haïtienne, a renoué les relations diplomatiques avec Cuba. Deux mois après son arrivée au pouvoir, François Duvalier a reçu de Flugencio Batista 4 millions de dollars, une somme qui représentait une partie des économies des braceros haïtiens. Le gouvernement de Batista a décidé de faire bénéficier au nouveau gouvernement de Duvalier ces millions qui n’avaient pas été réclamés par les braceros haïtiens. En été 1958, François Duvalier a envoyé une importante mission haïtienne conférer au dictateur cubain la Grand-Croix de l’Ordre de Toussaint Louverture, nouvellement créé par Duvalier et dont Batista a été le premier récipiendaire. En décembre 1958, Duvalier et son homologue dominicain, Leonidas Rafael Trujillo, ont signé un pacte de sécurité mutuelle, un accord qui a élargi un pacte similaire qui existait entre Trujillo et Batista. Les dictatures de Cuba, de la République dominicaine et d’Haïti ont donc décidé de former un axe pour raffermir leur pouvoir et bloquer tout élan révolutionnaire. À leur grande surprise, une semaine plus tard, Bastista a été renversé par la rébellion castriste et a pris refuge en République dominicaine.

LN : Comment a-t-on vécu la révolution à Cuba en Haïti ?

W.W.A. : L’entrée de Castro à La Havane, le 1er janvier 1959, a apporté de profonds changements dans la région. Comme le souligne l’historien Jorge Dominguez, pour la première fois de l’histoire, un pays de l’hémisphère devenait un allié politique et militaire de longue durée d’un adversaire en chef des États-Unis. De plus, Castro s’en est pris à des protégés des États-Unis dans la lute contre le communisme, notamment Duvalier et Trujillo. Il y a eu au sein du Mouvement du 26 juillet (nom du mouvement dirigé par Fidel Castro et Ernesto Che Guevara), des Haïtiens et des Dominicains qui ont juré de renverser les dictatures dans leurs pays. Louis Déjoie a laissé sa demeure aux États-Unis et s’est rendu à Cuba en quête de support pour « libérer Haïti ». Le régime de François Duvalier a été pendant longtemps sur la défensive face à Fidel Castro qui s’est donné pour devoir d’exporter la révolution pour en finir avec les régimes rétrogrades et antinationalistes en Amérique latine.

Dans la nuit du 12 août 1959, un groupe de Cubains a débarqué aux Irois, sur la côte sud d’Haïti, dans l’objectif de renverser Duvalier. Bénéficiant de l’appui des États-Unis, le régime de Duvalier a mis les rebelles en déroute après dix jours de combat. Ils ont été presque tous tués, à l’exception de cinq qui ont été faits prisonniers et ramenés à Port-au-Prince. À Cuba, Fidel Castro a interrompu une intervention télévisée pour annoncer la tentative d’invasion d’Haïti par un groupe de Cubains sous la direction d’un aventurier algérien et nier la responsabilité de son gouvernement. L’échec de cette invasion a constitué une importante victoire stratégique pour Duvalier. Ce dernier a mieux articulé son discours sur le danger communiste et s’est positionné davantage dans le camp occidental en gelant les relations diplomatiques avec le régime de Fidel Castro. En 1960, Duvalier a menacé les États-Unis de rejoindre l’autre camp si les aides financières américaines ne lui parvenaient pas en quantité. Le chantage a marché. Le président des États-Unis Dwight Eisenhower a cédé. En 1961, Duvalier s’est fait « réélire » dans des élections dont il était le candidat unique. Les États-Unis ont laissé faire. Car, dans ce contexte de guerre froide, c’est l’anticommunisme qui a dominé la politique internationale américaine qui n’a pas souhaité avoir un deuxième Castro dans la région.

LN : Haïti a-t-il monnayé son vote à Punta del Este pour exclure Cuba de l’OEA ?

W.W.A. : À Cuba, effectivement, le régime communiste s’installait très vite et de manière assurée. Castro devenait une icône pour les activistes de la région qui souhaitaient voir leur pays se libérer de la domination des États-Unis. Pour le leader du bloc occidental, la situation cubaine était inacceptable. Cuba était surtout perçu comme un mauvais exemple pour cet hémisphère dans lequel il n’y avait pas de place pour le communisme. De ce fait, pressurer Cuba, faire échouer la révolution castriste, était pour les États-Unis le meilleur moyen de freiner toute envolée révolutionnaire de tendance communiste dans la région. Evidemment, les États-Unis n’utilisaient pas que des moyens diplomatiques pour tenter de résoudre le problème cubain. L’exemple le plus frappant était l’épisode de la Baie des Cochons. Sans compter les centaines tentatives d’assassinat contre Fidel Castro. Aussi, à défaut de renverser le régime castriste ou d’assassiner son leader, les États-Unis ont fini par l’isoler de l’hémisphère.

En janvier 1962, Cuba a été expulsé de l’OEA sur la base que « le régime de Castro s’est fait complice du bloc sino-soviétique » en violation du Traité de Rio. Au cours d’une conférence ministérielle organisée à Punta del Este, deux tiers des membres de l’OEA (c’est-à-dire quatorze pays), avec le vote décisif de la délégation haïtienne dirigée par le chancelier René Chalmers, ont approuvé une résolution excluant Cuba du système interaméricain. Les archives confirment que les États-Unis ont obtenu le vote d’Haïti à coup de millions de dollars. Dans leur rapport, cité par Robert Paul et Heinl (Colonel) Roberte D., les délégués américains notaient avec une pointe d’ironie les dépenses du secrétaire d’État, à Punta del Este, au cours de la journée du 28 janvier [la veille du vote] : $ 2,25 le petit déjeuner et le déjeuner avec le ministre haïtien $ 2.800.000,00. La rupture des relations entre Cuba et Haïti a duré plus de trente ans.

LN : C’est Jean-Bertrand Aristide qui effectuera la reprise des relations entre Haïti et Cuba ?

W.W.A. : Haïti et Cuba ont renoué leurs relations diplomatiques en février 1996, durant la période de la passation des pouvoirs entre les présidents Jean-Bertrand Aristide et René Préval. Par ailleurs, dans les années 2000, des dirigeants de la région ont créé des institutions comme l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) et la Communauté d’États latino-américains et caribéens (CELAC) en vue d’une participation effective de Cuba à la diplomatie multilatérale dans la région et, à cet effet, contourner son ostracisme par l’OEA. Depuis, Cuba d’une part et Haïti d’autre part ont beaucoup bénéficié de ces nouvelles relations diplomatiques. Le Nouvelliste a publié au cours de la semaine plusieurs articles qui relatent fidèlement les bénéfices de la coopération haïtiano-cubaine notamment dans les domaines de la médecine, de l’éducation et de l’agriculture et aussi de la nouvelle coopération régionale sous l’impulsion de Cuba et du Vénézuéla dans les domaines de l’infrastructure et du pétrole. Au moment où Cuba s’ouvre au monde et où le Vénézuéla fait face à de sérieux problèmes politiques, il faut seulement espérer qu’Haïti puisse continuer de bénéficier et faire bon usage de cette coopération.

LN : Quelles sont les différences majeures entre les deux révolutions, celle de Castro et celle de Duvalier ?

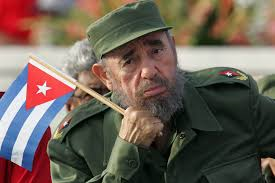

W.W.A. : Fidel Castro est arrivé au pouvoir quatorze mois après François Duvalier. La révolution castriste, attestée par l’histoire, et la révolution duvaliériste, autoproclamée par son leader, n’ont eu pour point commun que leur autoritarisme. La révolution castriste s’est différenciée et a marqué l’histoire par son idéologie sociale, sa finalité patriotique et ses résultats dont le peuple cubain a été le principal bénéficiaire. Les premières élections de l’après-Duvalier ont permis à des éléments proches du mouvement de gauche, auquel s’apparente la révolution cubaine, d’arriver au pouvoir. C’est certainement ce qui a facilité le rapprochement entre Haïti et Cuba. Mais là encore, le patriotisme de Castro, son dénuement visible, son engagement intégral en faveur de son peuple, bref, son caractère et son sens du bien commun ont eu le dessus.

LN : Un dernier mot ?

W.W.A. : L’histoire retiendra aussi que malgré son appréciation pour Haïti et ses héros, notamment Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, malgré son affection pour les travailleurs haïtiens, en dépit de l’aide immense de son gouvernement à Haïti dans les moments les plus difficiles de ces vingt dernières années, Fidel Castro n’a jamais visité Haïti.

Propos receuillis par Frantz Duval